2025年4月15日放送 - う:碓氷峠の関所跡

中仙道の中でも最大の難所と言われた碓氷峠。

1623年、江戸幕府はこの碓氷峠に関所を設置して江戸への武器の持込みを厳しく取り締まりました。

また諸国大名の妻を人質として江戸に住まわせ、許可なく国に帰るのを禁止すると共に、中仙道を往来する人や物を監視したのです。

さて、この碓氷の関所から更に北の方に行くと、山奥に1件の温泉宿がぽつんと建っています。

そこは『霧積温泉 金湯館(きんとうかん)』。

皆さんはこの宿のことをご存じでしょうか?

この温泉が発見されたのは今から800年くらい前のことであり、江戸時代には関所に近かった為に温泉には入湯手形を持っている者しか入ることはできませんでした。

しかし明治になって関所が廃止されると多くの人が訪れるようになり、一時は温泉宿4軒、別荘60軒が存在する避暑地として栄えたのです。

しかし1910年、ここを流れている霧積川に鉄砲水が発生し、ほとんどの建物が流されてしまいます。

死者41名を出す大惨事となったのですが、この事故によって唯一残ったのが現存している金湯館。

以降この宿は100年以上もの長い間、人里離れた山奥でたった1軒のみで営業を続け、霧積温泉を守り抜いてきたのです。

その為、温泉マニアからは秘境とも言われているのですが、実はこの宿、日本の歴史を語る上で外すことのできないある出来事の現場でもあります。

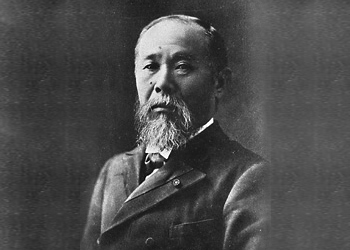

先程お話した鉄砲水が発生する以前の1888年、ある政治家がこの金湯館を訪れています。

それは日本の初代内閣総理大臣:伊藤博文。

当時霧積温泉は多くの政治家が疲れを癒す場所として知られており、伊藤博文も頻繁に訪れていたと言われています。

しかしこの年、彼は疲れを癒すのではなく、ある仕事をするためにこの霧積温泉へとやってきました。

その仕事とは・・・憲法の草案作成。

当時、政府は欧米諸国に肩を並べる国を目指し、立憲政治の実現を図っていました。

その為、伊藤博文はドイツの憲法を基本とする為にヨーロッパへ渡ってそれを学び、帰国後に天皇を主権とした憲法作りを行ったのです。

その結果、1889年に大日本帝国憲法が発布。そしてその草案を作ったのが霧積温泉金湯館本館の1号室なのです。

そしてその客室は今も存在しており、一般のお客様も普通に宿泊できます。しかし各客室にはトイレや冷蔵庫がなく共同で使用するようになっており、部屋に鍵をかけることもできない本当に昔ながらの宿です。

また本山奥にぽつりとある旅館なので、道幅も狭いですし、熊やイノシシなどが出現しても全然おかしくありません。

とはいえ、ここが近代日本の夜明けを支えた宿。まだ行ったことのない方は是非訪れてみて下さい。

2025年4月15日

M-wave Evening Express 84.5MHz『上毛かるたはカタル』

KING OF JMK代表理事 渡邉 俊