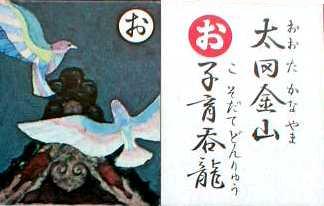

2025年4月29日放送 - お:太田金山子育呑龍

1613年、徳川家康が自分の先祖を祀る為に創建した太田市の『大光院』。

当時は江戸幕府と豊臣家の間で起こった大坂の陣や大規模な震災の影響で、多くの庶民が食料不足に苦しんでいました。

その為子供を育てられず、捨て子や子殺しなどが各地で多発していたのですが、それに救いの手を差し伸べたのが大光院の初代住職である『呑龍上人』。

呑龍上人はその貧しい子供達を弟子として引き取って寺の中で育てました。そしてこの話が日本全国へと伝わっていき、大光院は『子育て呑龍様』として多くの方々に親しまれるようになったのです。

さて、場所は変わって大光院から西へ約90km離れた場所にある長野県小諸市。

ここに仏光寺というお寺があるのですが、この入り口には『子育て呑龍様の隠れ家』という立札が立っています。皆さんはこの仏光寺の存在をご存じでしょうか?

大光院ができて3年ほどが経過した1616年の春、呑龍上人のもとへ源次兵衛という身なりの汚い男が助けを求めてやってきます。実はこの源次兵衛、この時幕府の役人に追われている身だったのです。

当時彼の父が難病にかかっていたのですが、ある人から『鶴の生血を与えればこの病を克服できる』と言われた為、鶴を捕獲して病床の父にその生血を飲ませます。

ただ当時狩りを行うことができるのは将軍家だけが持つ特権であり、一般庶民が行うのは極刑に値する重罪。この行為が発覚した為に源次兵衛は役人に追われ、命乞いをする為に大光院へとやってきたのです。

その事情を聴いた呑龍は父を思う若者に心に打たれ、大光院本堂に彼をかくまう決心をします。

しかしこれを知った役人たちはすぐに大光院を訪れ、男の身を引き渡すようかけあったのですが、呑龍はこれを拒否。

すると幕府は当時の重臣たち5名の連名による出頭命令書を発行、そして大光院住職の身分も剝奪するという一大事へと発展していったのです。

その為呑龍上人は大光院のことを弟子たちに任せ、源次兵衛を連れて浅間山麓の小諸へと逃亡し、小さな小屋に仮住まいします。十分な食事がある訳でもなく、また冬は莚(むしろ)をまとって寒さをしのいだと言われていますが、呑龍上人と源次兵衛はここに5年間も身を隠していたのです。

ただ最終的には事の経緯を知った当時の将軍:徳川秀忠が呑龍の罪を許し、再び大光院の住職として戻ることになります。

しかし、この2年後に呑龍上人は68歳の生涯を終えます。その後、呑龍上人たちが身を隠した小屋のあった場所に、彼を慕った小諸の村人たちが念仏の道場を立てたのです。

それが現在の仏光寺。現在もこの仏光寺は多くの小諸の人々に親しまれています。

2025年4月29日

M-wave Evening Express 84.5MHz『上毛かるたはカタル』

KING OF JMK代表理事 渡邉 俊