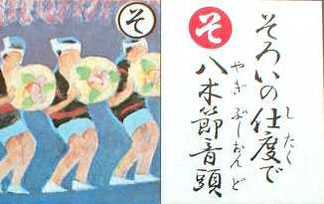

2025年7月22日放送 - そ:そろいの仕度で八木節音頭

群馬県民のソウルミュージックである『八木節』。

もともとこの歌は栃木県足利市にあった宿場町:八木宿が発祥であり、この付近の開かれていた盆踊り大会で歌われていた唄が、大正3年にレコードとなって発売されました。

この唄のタイトルが『八木節』であり、これをきっかけに八木節は全国的に有名になっていきます。

そして、このレコードに唄を吹き込んだのが初代:堀込源太。以降彼は、八木節の元祖として後世に語り継がれることとなったのです。

また現在、毎年8月初旬に開催される桐生八木節祭りは、3日間で60万人以上の来場者数を誇る県内最大級のイベントとなっています。

しかしなぜこの地域の盆踊り大会で八木節が歌われるようになったのか、その起源を辿って行くとある民謡にたどり着きます。その民謡とは『新保広大寺節(しんぼこうだいじぶし)』。皆さんはこの民謡をご存じでしょうか?

新保広大寺節は江戸時代に新潟県十日町市周辺で生まれた民謡であり、当時この付近で活動をしていた『越後瞽女(ごぜ)』達が唄い始めたと言われています。

この越後瞽女とは、三味線を持って芸を行う目の不自由な女性達の事を指します。

当時、障がいを持つ人に対する福祉制度などは全く存在しない時代、彼女達は自立して生きて行かねばなりませんでした。

その為、歌を歌いながら地方を回り、米などと交換してもらうことで生計を立てていたのですが、この時に歌っていたのが新保広大寺節。

そして彼女たちは次第に越後以外にも足を延ばして活動を行うようになり、関東方面に向かった人たちは八木宿にも一時身を置いて芸を披露します。

これを聞いた地元の人々が彼女達を真似て歌うようになり、のちに八木節へと変化していったと言われているのです。

ちなみにこの越後瞽女ですが、関東方面だけでなく、東北や金沢方面へと移動した人もいます。

そしてそれぞれの地方で新保広大寺節を唄い歩いたのですが、これらが『津軽じょんがら節』や富山の民謡である『古代神(こだいじん)』に変わって行ったと言われています。

その為、この新保広大寺節は、日本各地に伝わる民謡のルーツとなっている唄だと言われているのです。

もちろんこれには諸説あるのですが、新保広大寺節を聞いてみると確かに八木節と似ています。

ただ、八木節はテンポが速いのに対し、新保広大寺節は比較的ゆっくりとしたリズムが特徴です。

どちらが良いかというと、それは人の好みなので優劣は付けられません。何はともあれ梅雨も明けて、もうすぐ本格的な祭りの季節がやってきます。今年の桐生八木節まつりは8月1日~3日の開催です。

2025年7月22日

M-wave Evening Express 84.5MHz『上毛かるたはカタル』

KING OF JMK代表理事 渡邉 俊